Обыватели и снобы. Идентификация Борейко

Слово «газета» пришло, как известно, из итальянского – так называлась мелкая монетка, полушка, которую генуэзские торгаши платили за листок, где можно было узнать, что-почём. Греки назвали газету шикарно на слух, но уничтожающе точно по смыслу – эфемерида, бабочка. Нечто обречённое, скоропортящееся, непрочное, легко уносимое ветром времени. Мотылёк. Крылышками бяк-бяк-бяк.

На таком поприще творить для вечности трудно. В удел дана бросовая, на шесть соток, сорная делянка, грошовая однодневка, судьба которой после прочтения — стать подстилкой для селёдочной тушки на мужской пирушке.

Вероятно, поэтому у всякого заметного газетного писателя рано или поздно «новой муки просят руки» — это пришло время изваять книгу. Не предъявлять же на страшном суде дымящиеся праведным гневом заметки. И вот на это я потратил лучшие годы? И это всё, что останется после меня?

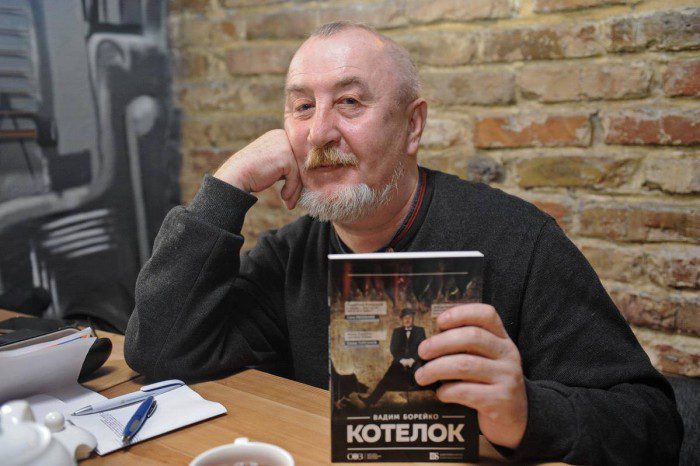

Вадим Николаевич Борейко, вступивший в пору увесистого мэтризма, не избежал искушения и явил миру симпатичный томик воспоминаний, свои думы о былом. Это, если вдруг кто не знает, уже третья его книга, но по части воспоминаний – первая. Мемуары, как известно, освобождают от налога благопристойности и потому так вольно резвится автор уже в первых строках: «Я сижу на солнце у подъезда и перочинным ножиком тщательно вырезаю на скамейке слово «БЛЯТЬ». В некотором смысле маленький Вадя уже тогда, на скамейке, обозначил глубинную сущность своего будущего ремесла. Вырезание на неких весьма ненадёжных скрижалях ощущений от свинцовых мерзостей жизни и есть профессия журналиста.

В метафорический «Котелок» Борейко сложил свои воспоминания о встречах и расставаниях с целой галереей персонажей нашей современности, изрядно сдобрив блюдо перцем и солью. В указателе имён более пятиста (!) персоналий. По характеристикам, присовокупляемым автором к именам, студент филфака может написать реферат «Роль и значение прилагательных в портретных характеристиках на материале мемуаров В. Н. Борейко».

Тут и «Толстый Герман (режиссёр)», и «милая Елена Гофман», и «замечательный Сергей Лесковский», и «постбальзаковские толстые еврейки» с «обстоятельным Марченко», и «многострадальный Токаев», и «ослепительная Дарига Нурсултановна» и её «порхающая свита», «скромные журналистки» с «блистательными медийщицами», и «знаменитая барышня» (о Гоге Ашкенази), и «её мощный бюст и мясомолочные бёдра».

Впрочем, бюст и бёдра не у Ашкенази, нет. Это у другой барышни…

Поскольку действие развивается в основном в границах плачевной нашей юдоли, то персонажи, как в крепких русских романах, постоянно натыкаются друг на друга, сталкиваются на небольшом пятачке и не могут разминуться. Открываешь дверь в кабинет редактора, а там Бигельды Габдуллин сидит. Во всей красе. Или идёшь себе беспечно по коридору, насвистывая, а за колонной Абыкаев притаился.

А то обстоятельство, что Вадим Николаевич, следуя почтенной литературной традиции, бесстрашно и простодушно признаётся в почти перманентных возлияниях во славу Бахуса, придаёт всей картине фантасмагорический, почти гоголевский окрас: «Я гляжу на жизнь сквозь дно стакана // Водка — зло! А может, и не зло? // Тяжело в деревне без нагана. // И с наганом — тоже тяжело.

Почему, собственно, читатель так охотно поглощает разнообразные мемуары? Вероятно, прежде всего, чтобы соотнести чужой опыт со своим и непременно обличить лгунишку-автора, который «врёт как очевидец». Однако это входит в неписаные правила игры и привлекательности жанра никак не вредит.

Для чего пишут мемуары нынче? То есть тоже, в общем, понятно. Выражаясь языком скучным – чтобы оставить память о себе и поведать о делах, «яже слышахом у достоверных мужей и яже видехом очима нашими». Укромно-застенчивая правда этого жанра помещается в словосочетании «страх смерти», то есть попытки его преодоления, но об этом толковать не принято, как в доме висельника помалкивают о верёвке. Впрочем, автор всё же проговаривается на сей счёт: «…кукарачи в Вавилонской башне, шевеля моими же усами, угрожающе шептали в ухо: поставишь точку, выйдет в тираж – тут и конец твоей жизни». Помните, как в широко народном фильме супостаты спрашивают героя: «Ты хочешь немедленно помереть или желаешь помучиться?». А он мудро отвечает: «Лучше бы, конечно, помучиться!» Вот Вадим Николаевич Борейко тоже решил немного помучиться, и теперь некая его часть, пусть небольшая, от тлена убежав, по смерти станет жить.

Лучезарное обаяние книги Борейко в том, что нет в ней безудержного хвастовства, на которое куда как горазды иные агашки. Почитаешь такого деятеля — и двери-то он дворцовые пинком открывал, и истину царям с улыбкой говорил… Да если бы не он, да не скажи он того, да не сделай он этого. Хана бы нам всем.

В юности довелось Борейко сняться в кино у великого и ужасного Германа. Крошечный, но символичный эпизод. Сидит лохматый Борейко в проёме окна разрушенного бомбёжкой дома и меланхолично наворачивает кашу из солдатского котелка. Каша — рисовая, ватник — пыльный, Борейко – молодой и бесшабашный. А вокруг руины. Руины империи.

«У нас была великая эпоха» — написал Лимонов. Процитирую Борейко: «Как пишется история? Да как – слово против слова. Первый сказал, что мяч круглый – одна история. Второй вспомнил: мяч красный, — совсем иная. Третий настаивает, что он резиновый».

Однако некую важную правду Борейко о сегодняшнем времени сказал, хотя, кажется, и не имел этого в виду.

Не великая у нас эпоха, господа-товарищи-граждане. Прямо скажем, так себе эпошечка.

Как спел однажды хулиган Градский:

МЫ НЕ СЛАДИЛИ С ЭПОХОЮ, ПОТОМУ ЧТО ВСЁ НАМ…

Вадим Борейко

050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472