Казахстаном выбраны технологические партнёры для строительства АЭС

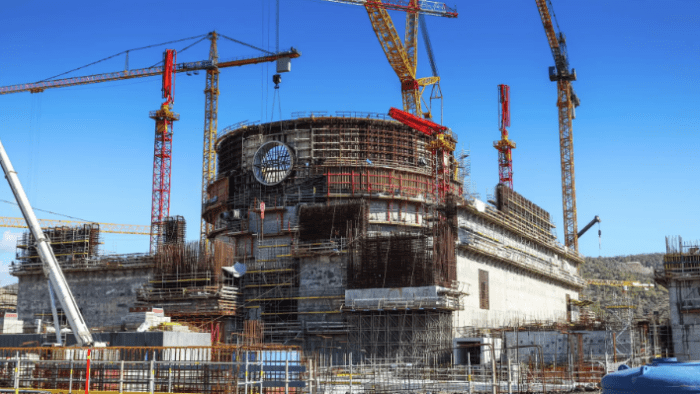

Правительство определило технологические решения для строительства АЭС. Первый проект запускается в Улкене (Алматинская область) с участием российского технологического партнёра на базе реакторов поколения «3+» типа VVER-1200.

Параллельно готовится отдельное соглашение с китайским партнёром (CNNC) по второй станции: параметры, площадка и объём локализации будут закреплены в отдельном пакете документов. Решение переводит тему из плоскости политических обсуждений в практику инженерных заданий, тендеров и квалификаций поставщиков по «балансу станции» — от земляных и бетонных работ до электротехники и систем управления.

Промышленный эффект считывается на уровне заказов уже в ближайшие кварталы. У тяжёлого машиностроения и стройиндустрии появляется длинная загрузка: металлоконструкции, нестандартные аппараты, теплообменники, насосно-компрессорное оборудование, высокопрочный бетон, лабораторный контроль, гидротехнические работы на берегу Балхаша. Ядерное «ядро» — корпус реактора, парогенераторы, активная зона — останется импортным, однако значительная часть общестанционного оборудования и работ (здания и сооружения, системы охлаждения, вентиляция, водоподготовка, трубопроводы, неядерная арматура) реалистично переносится в контур локальных EPC-субподрядов. Это прямой спрос для заводов юга и центра страны и предсказуемый календарь работ для региональных подрядчиков.

Электротехнический контур — отдельная возможность и отдельный барьер. Станция такого класса потребует тысячи километров кабеля разных классов, комплектные распределительные устройства, щиты собственных нужд, шкафы управления, КИПиА, системы пожарной сигнализации и связи. Чтобы войти в поставки, местным производителям придётся пройти жёсткую квалификацию по стойкости, пожаробезопасности, трассируемости компонентов и протоколам испытаний. Этот допуск «ядерного уровня» автоматически открывает двери и на другие критические стройки — от ТЭЦ и НПЗ до крупных транспортных узлов, а значит, инвестиции в производство и лаборатории окупаются не одним объектом.

Энергетический смысл выбора — укрепить базовую генерацию в южном контуре и снижать зависимость от угля. Новые блоки нужно не только построить, но и встроить в операционный режим энергосистемы: усилить линии «юг—центр», обеспечить резервирование, синхронизировать ремонты и перетоки. На практике это значит, что вместе с инженерией станции должны одновременно идти проекты по сетям, подстанциям, подъездным дорогам под негабарит, портовым окнам для тяжёлых грузов через Каспий, карьерным базам инертных и строительству жилья для строителей. Любая задержка на «обычной» инфраструктуре ломает график даже при готовности реакторного оборудования.

Аналитик агентства экономических исследований «Секвестр» Ерлан Каирбеков формулирует ключевые точки жёстко: «Окно возможностей для местной промышленности открывается в момент выбора технологии, а закрывается к стадии пусконаладки. В ближайшие 12–18 месяцев EPC-контур сформирует пакеты по бетону, металлу, кабелю, КИПиА, вентиляции, водоподготовке. Те, кто к этому моменту пройдут квалификацию и подтвердят лабораторную базу, попадут в “длинный” контракт. Те, кто не успеют, останутся наблюдателями, а объём уйдёт в импорт». По словам Каирбекова, первый риск — энергия и сети: «Без ясного графика подстанций и линий мы упрёмся в ограничения раньше, чем монтажники подойдут к пусковым операциям». Второй — логистика тяжёлых грузов: «Корпуса, парогенераторы, крупные турбинные узлы — это не контейнер. Маршруты и окна в портах готовят заранее, иначе календарь разъезжается». Третий — кадры: «Станции тянут сварщиков высоких категорий, дефектоскопистов, наладчиков DCS/SCADA, энергетиков, химиков-аналитиков. Эти люди готовятся годами; их нужно привязывать к площадке уже сейчас — через дуальные программы и учебные классы у базовых подрядчиков».

Выбор технологических партнёров задаёт и планку для культуры качества. Кабельные и электротехнические производители столкнутся с необходимостью подтвердить стойкость к средам, пожарные классы, маркировку и прослеживаемость, калибровку средств измерений, а также способность вести полный архив испытаний. Каирбеков подчёркивает: «Спорить об абстрактных процентах локализации бессмысленно. Имеет значение закрытие конкретных критичных позиций: кабель, КРУ, шкафы управления, датчики, сервис метрологии и неразрушающего контроля. Получил допуск — работаешь не только на АЭС, но и на весь пул крупных инфраструктурных объектов».

Финансовая конструкция проектов будет смешанной: экспортное финансирование технологических партнёров, институты развития, банковские линии, страхование экспортных кредитных агентств. Для казахстанских поставщиков это не только возможность зайти в цепочки, но и требование к оборотному капиталу, страхованию исполнения, прозрачности складского и производственного учёта. Именно EPC-контур отфильтрует реальную готовность к «ядерной дисциплине»: наличие чистых производственных помещений, собственной лаборатории, отлаженной логистики и культуры хранения, сертифицированных процессов.

По второй станции, которую готовят с CNNC, у правительства остаётся технологический люфт. Это не «двойная неопределённость», а инструмент переговоров о локальном контенте и распределении пакетов между кооперациями разных школ. Логично «зеркалить» квалификационные требования так, чтобы допуски, полученные под одну станцию, признавались и на второй: это экономит время и деньги поставщиков и ускоряет общий календарь.

Ближайшие маркеры, по которым можно судить о том, что строительство АЭС действительно сдвинулось в режим исполнения, понятны. В Улкене должны стартовать инженерные изыскания, быть закреплены границы площадки и условия водопользования. У EPC-подрядчика — выйти первые тендеры на «баланс станции». У местных производителей электротехники и кабеля — начаться квалификационные испытания по ядерным классам. В Алматинской области — открыться учебные центры по сварке, НК, КИПиА, энергетике с привязкой к конкретным датам пуско-наладки. Если эти события фиксируются в календаре в ближайшие месяцы, у индустрии появляется уверенность, что решение не зависнет на стадии презентаций.

Каирбеков резюмирует без реверансов: «Строительство АЭС — это десятки средних и сотни малых контрактов вокруг двух-трёх крупных. Эффект для экономики определит не сумма CAPEX, а дисциплина исполнения: энергия, дороги, порты, люди и договоры с покупателями. Когда это сведено в один календарь, промышленный мультипликатор включается ещё до появления первого реакторного узла на площадке».

Для Улкена базовые строительные и монтажные пакеты лягут на Алматы и Жетісу: бетон, металлоконструкции, инертные, лабораторный контроль, временная инфраструктура, жилой посёлок для строителей. Тяжёлые грузы и крупногабарит (корпусные элементы, парогенераторы, турбинное оборудование) пойдут двумя каналами: каспийский — через порты Актау/Курык с дальнейшей железнодорожной доставкой в сторону Балхаша, и северо-восточный железнодорожный маршрут под негабарит с заранее согласованными окнами на участках с ограничениями по габариту и осевым нагрузкам. Узкие места известны заранее: пропускная способность портовых терминалов, наличие модульных и тяжеловесных платформ, мостовые переходы и участки автодорог с малым радиусом поворотов.

Ерлан Каирбеков подчёркивает, что «логистическая карта должна утверждаться одновременно с базовыми EPC-контрактами: окна в портах, схемы перегруза, перечень усиления путей. Любая попытка “догонять” логистику по факту сорвёт календарь пуско-наладки, даже если оборудование изготовлено в срок».

Ядерное «ядро» останется импортным, но общестанционный контур даёт широкий фронт локализации. На первом витке — бетон и металлокаркасы зданий и сооружений, кабельные линии собственных нужд, лотки и крепёж, КРУ НН/СН, щиты и шкафы управления, вентиляция и кондиционирование общестанционного назначения, насосные станции водоподготовки и оборотного водоснабжения, трубопроводы и арматура неядерных классов, системы пожарной сигнализации и оповещения, технологическая связь. На втором витке — расширение КИПиА, датчики, исполнительные механизмы, частотно-регулируемые приводы, участки сборки и испытаний кабельных муфт, а также сервисы: НК (UT/RT/PAUT), калибровочные и электролаборатории, метрология, наладка DCS/SCADA.

«Правильная очередность — от гражданских и общестанционных систем к пограничным классам, — говорит Каирбеков. — Это позволяет пройти квалификацию без риска “завязнуть” на самых жёстких требованиях и параллельно нарастить лабораторную базу».

Электротехника и кабель, которые идут на станцию, должны подтвердить пожаростойкость по заданным классам, стойкость к агрессивным средам и температурным режимам, трассируемость материалов и партий, полные протоколы типовых и приёмо-сдаточных испытаний. Для щитов и шкафов управления — требования к климатическому исполнению, электромагнитной совместимости и отказоустойчивости. Для КИПиА — калибровка средствами, внесёнными в нацреестр, и прослеживаемость к эталонам. Для сервисов НК — аттестованные дефектоскописты и методики, признанные проектом.

Ключевой момент — взаимное признание: квалификация, полученная под первый проект, должна автоматически открывать двери на второй. «Иначе мы умножаем стоимость допуска для бизнеса. На уровне правительства это нужно зафиксировать отдельным пунктом — единый набор требований для обеих площадок», — отмечает Каирбеков.

По Ulken критичны три волны набора. Первая — строители и лаборатории на грунтовой и бетонной стадиях: инженеры-геодезисты, бетонные лаборатории, специалисты по качеству СМР. Вторая — монтажники и электрики: сварщики высоких разрядов, дефектоскописты, электромонтёры РЗА, наладчики КРУ и щитового оборудования, кабельщики-спайщики, бригады КИПиА. Третья — эксплуатационный персонал: оперативный и ремонтный состав турбинного и электрического цехов, операторы DCS/SCADA, химики-аналитики, служба метрологии и релейной защиты.

Учебные центры логично разворачивать в Алматинской области и на базе ключевых подрядчиков, с привязкой к датам пуско-наладки. Дуальные программы — «под участок», а не «вообще»: отдельные потоки на кабель и КРУ, отдельные — на НК, отдельные — на водоподготовку и вентиляцию. «В допуск включайте не только теорию, но и часы на реальном оборудовании, — акцентирует Каирбеков. — Иначе первая смена будет “доучиваться” уже на пуске, а это прямые риски по срокам и качеству».

Публичные маркеры исполнения прозрачны: утверждённая логистическая карта для тяжёлых грузов; старт инженерно-изыскательских работ и закреплённые границы площадки; первые EPC-тендеры по «балансу станции»; опубликованные квалификационные требования к кабелю, щитам, КИПиА и сервисам; запуск учебных центров с наборами под конкретные участки; пилотные протоколы испытаний локальной электротехники. «Если эти события появляются в календаре до конца сезона, значит, строительство АЭС действительно перешло в режим исполнения. Если нет — мы всё ещё в презентациях», — резюмирует Ерлан Каирбеков.

050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472