Казахстан проходит международную проверку устойчивости правовых реформ

В июне–июле 2025 года Казахстан завершил ключевой международный цикл отчётности по вопросам прав человека. Представление третьего периодического отчёта по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП, ICCPR) в Женеве и последующее рассмотрение его Комитетом ООН по правам человека стали центральным событием в сфере взаимодействия Республики с международными правозащитными институтами.

Эти процессы обозначили рамки для оценки внутренней динамики развития гражданского общества и институциональных реформ.

Сам факт прохождения страны через полный цикл отчётности – от национального доклада до двухдневных дебатов в Комитете – имеет двойное значение. С одной стороны, он отражает стремление к институционализированной открытости и готовности к внешнему мониторингу. С другой – предъявляет государству определённые обязательства не декларативного, а операционного характера, так как последующие рекомендации Комитета формируют долгосрочную нормативную и политическую повестку.

Периодический доклад Казахстана был представлен в июне 2025 года. Он охватывал шаги, предпринятые за отчётный период с 2016 по 2024 год. Особое внимание в документе было уделено следующим направлениям:

реформе законодательства о выборах и политических партиях, включая снижение регистрационного порога и расширение доступа к участию в политическом процессе;

внедрению квот для женщин, молодёжи и людей с инвалидностью в выборных органах;

обновлённой редакции закона о мирных собраниях, предполагающей уведомительный, а не разрешительный порядок;

запуску электронной системы петиций;

усилению института Омбудсмена и расширению его мандата;

шагам по недопущению дискриминации и соблюдению прав уязвимых категорий граждан.

Отдельной строкой была представлена информация о мерах по обеспечению судебной независимости, гуманизации уголовной политики, снижению доли содержания под стражей, улучшению условий в пенитенциарной системе и реформе уголовного процессуального законодательства.

Рассмотрение отчёта проходило 16–18 июля в Женеве. В диалоге участвовала официальная делегация Казахстана, которую возглавил заместитель министра юстиции, а также представители МИД, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, министерств внутренних дел, труда, культуры и информации. Присутствовали и представители неправительственных организаций, в том числе направивших альтернативные доклады. Члены Комитета задавали вопросы по всей широте тематики: от свободы выражения мнения до обеспечения прав мигрантов, от борьбы с пытками до правозащитного статуса адвокатов.

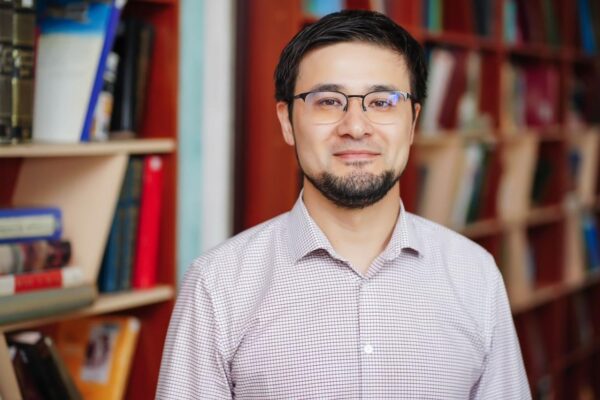

Как отметил в комментарии для нашего материала политолог Мурат Тулеутаев, старший научный сотрудник Лаборатории политических исследований «Даналық», важно учитывать институциональный уровень этого диалога:

«Речь не идёт о разовом эпизоде взаимодействия. Это – верификация целого класса заявлений, сделанных на внутреннем уровне. То есть если Республика заявляет, что упрощена регистрация партий, это будет проверено не только по букве закона, но и по практике применения. Комитет рассматривает не тезис, а институциональную динамику: есть ли откат, работает ли механизм, устранены ли барьеры. Такая логика требует от государства не пиар-отчёта, а верифицируемого исполнения. Это дисциплинирует но и обнажает реальные слабые места».

Комитет ООН сформулировал ряд вопросов и замечаний, касающихся устойчивости реформ. Отмечалась необходимость системной защиты прав человека, которая выходит за рамки формального законодательства и требует устойчивой институциональной поддержки. В частности, эксперты поднимали темы доступа к правосудию в регионах, обеспечения реальной независимости судей, защиты прав активистов и журналистов, а также устойчивости механизмов предотвращения пыток. Поднимался и вопрос прав женщин, особенно в контексте домашнего насилия и представительства в органах власти, несмотря на введение квот.

Однако в диалоге чувствовался качественный сдвиг. Речь шла не о противостоянии позиций, а о сверке систем. Казахстанская делегация, как отметили участники, вела обсуждение в правовом, а не политическом регистре: вместо отсылок к «национальной специфике» звучали данные, процедуры и аргументы, связанные с институциональными изменениями. Это означает рост уровня профессионализации внешней правозащитной коммуникации и постепенный отказ от прежней модели защиты через суверенитет.

Мурат Тулеутаев интерпретирует это как признак взросления системы:

«Формально Казахстан давно является участником Пакта. Но только в последние годы процесс стал двусторонним: республика не просто предоставляет информацию, а получает обратную связь, которая затем институционализируется. Пример – Закон о мирных собраниях. Его предыдущие версии критиковались в 2016 и 2020 годах. Новая редакция, принятая в рамках политических реформ, уже воспринимается как шаг в сторону сбалансированного регулирования. И хотя замечания по его применению остаются, тон обсуждения изменился. Это уже не спор о допустимости, а разбор исполнения».

Наиболее конструктивными в докладе Комитета стали тезисы о необходимости включения гражданского общества в механизм имплементации рекомендаций. В частности, подчёркивалось, что Казахстану следует создать независимый механизм мониторинга реализации заключительных замечаний и расширить участие неправительственных организаций в подготовке национальных отчётов. Кроме того, были озвучены предложения усилить образовательные и просветительские меры, направленные на популяризацию прав человека среди госслужащих, судей и силовых структур.

Такой подход позволяет перейти от эпизодического взаимодействия к устойчивой модели. Формируется среда, в которой правозащитный мониторинг не воспринимается как угроза или внешний контроль, а становится частью внутренней процедуры оценки. Это важно не только для международной репутации, но и для внутренней устойчивости: при наличии постоянной верификации правозащитная архитектура может интегрироваться в институциональное ядро государственного управления.

Во многом, именно в этом контексте следует рассматривать и недавние решения внутри страны – от реформы института Омбудсмена до цифровизации системы петиций. Они не являются прямым следствием отчётности в Женеве, но действуют в том же логическом поле: снижать транзакционные барьеры между гражданами и государством, выносить правозащитную повестку из символического поля в регламентную плоскость.

Рекомендации Комитета ООН по правам человека, сформулированные по итогам июльского диалога, содержат не только критику, но и ориентиры для дальнейших реформ. В центре внимания – четыре группы направлений: обеспечение подлинной независимости суда, создание эффективного механизма жалоб на действия правоохранительных органов, усиление защиты уязвимых групп и вовлечение гражданского общества в принятие решений.

Часть из этих пунктов уже находит отражение в действующих инициативах. Например, внедрение кассационных судов с разграничением юрисдикции (уголовная, административная, гражданская) рассматривается в экспертной среде как первый шаг к перераспределению нагрузки и обеспечению большей процессуальной автономии. В рамках реформ МВД и Генпрокуратуры обсуждается формирование независимого органа рассмотрения жалоб на действия силовых структур – не в формате ведомственного контроля, а как отдельной структуры, подотчётной обществу. Эти меры ещё не реализованы, но они включены в обсуждаемую повестку.

Мурат Тулеутаев подчёркивает, что международные рекомендации не диктуют конкретных форм, но фиксируют вектор:

«Комитет не требует от Казахстана точных копий зарубежных моделей. Он работает на уровне критериев: доступность, независимость, эффективность. Каким будет путь к достижению этих параметров – это решение государства. Но игнорировать эти критерии уже невозможно: не из-за внешнего давления, а потому что внутренняя логика реформ вступает с ними в резонанс».

Именно поэтому важным индикатором становится не столько выполнение каждой рекомендации по пунктам, сколько интеграция правозащитной логики в общие механизмы государственного управления. Это означает, что вопросы дискриминации, доступа к правосудию или свободы собраний перестают быть темой лишь правозащитного сообщества – и становятся предметом обсуждения на уровне министерств, акиматов и профильных комитетов Парламента.

Отчёт и его рассмотрение в ООН открывают окно возможностей. При условии политической воли они могут послужить катализатором не отдельных решений, а перехода к новому формату взаимодействия между государством и гражданским обществом: не оппозиционного, а партнёрского. Если раньше гражданское участие сводилось к символическим мероприятиям и формальным советам, то теперь возможно институциональное включение – от публичных консультаций до совместного мониторинга исполнения законов.

Следующий шаг не в Женеве, а в Алматы, Шымкенте, Актобе. Именно региональные и местные уровни станут пространством, где проверяется применимость новых норм. Это и будет главным вызовом: сумеет ли государство выстроить не только архитектуру прав, но и повседневную правозащитную практику.

050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472