Казахи в России в среднем зарабатывают больше, чем у себя на родине — исследование

Средняя зарплата казахстанца в России — 173 тысячи тенге. А средняя зарплата в Казахстане — 140 тысяч тенге.

На днях газета «Коммерсант» опубликовала исследование российского Национального университета «Высшая школа экономики» о миграционных процессах в России. Результаты потрясли.

Оказывается, легальные мигранты из Казахстана зарабатывают в России в среднем 173 тысячи тенге в переводе на национальную валюту (против средней зарплаты по Казахстану в 140 тысяч тенге). Кроме того, наши соотечественники легко адаптируются в России из-за неплохого знания русского языка. Которым и стараются пользоваться как на работе, так и дома.

Закон и порядок

Исследование проведено на основании социологического опроса мигрантов из стран СНГ и Грузии, который эксперты Центра этнополитических и региональных исследований провели в феврале-марте 2017 года. В выборке участвовали 8,7 тыс. человек, включая как временных трудовых мигрантов, так и иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство. Опрос показал, что более 70% работающих в России мигрантов делают это на законных основаниях. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2011 году. Но тогда формулировки вопросов о легальности отличались, поэтому заместитель директора Института демографии «Высшей школы экономики» (ВШЭ) Михаил Денисенко не рекомендует сравнивать полученные данные напрямую. Хотя разница все-таки существенная: раньше о своей легальности заявляли около 60% респондентов. И, кроме того, позитивный тренд подтверждается официальными данными.

«На 1 июня 2017 года на руках у трудовых мигрантов находилось 1,7 млн действительных разрешительных документов для работы (разрешений на работу или патентов), еще почти 1 млн имели право работать без таких документов (граждане стран ЕАЭС)»,

— писали в одной из совместных статей сотрудники Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян и Юлия Флоринская.

Таким образом, возможность работать легально имели 64% мигрантов, въехавших в Россию с этой целью. Тогда как шесть лет назад, по словам Денисенко, Федеральная миграционная служба оценивала долю легальной занятости примерно вполовину. И даже год назад ситуация была чуть хуже.

«В целом стремление трудовых мигрантов легализоваться на рынке труда России в 2017 году проявилось отчетливо», — полагают Мкртчян и Флоринская. — «По-видимому, мигранты понемногу адаптируются и к новым миграционным правилам, введенным в 2015 году (в частности, речь идет о замене разрешений на работу патентами для мигрантов из безвизовых стран), и к новой экономической реальности. Чего нельзя сказать о российских работодателях, которые, напротив, не торопятся оформлять мигрантов — число присланных ими уведомлений о заключении договоров с иностранными работниками снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Но чаще всего игнорируют закон совершенно обычные граждане России. Исследование показало, что наибольшая доля нелегальной занятости наблюдается среди трудовых мигрантов, работающих в домашних хозяйствах. Ведь 50% — это существенно больше, чем 30% — в торговле или строительстве.

Трудовые доходы

Наличие легального статуса в принципе связано с более высокими доходами. Но, как отмечает Михаил Денисенко, «разница между заработками легальных и нелегальных мигрантов в целом оказалась небольшой». Имеющиеся различия связаны, по его мнению, «главным образом со сферами деятельности, в которых заняты мигранты, и сроками, в течение которых они осуществляют эту деятельность». На основании данных можно предположить, например, что «украинцы с этой точки зрения, вероятно, находятся в более выгодном положении, чем азербайджанцы, которые приезжают на короткие сроки и многие из которых заняты преимущественно в сфере торговли, вероятно, на предприятиях своих земляков. Предприниматель не видит большой разницы при найме украинцев с разными миграционными статусами (законных и незаконных)».

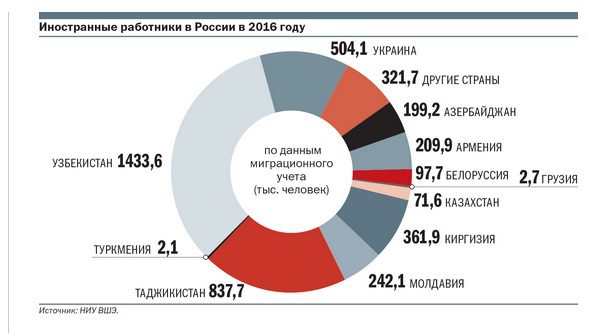

Данные Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Как мы видим, легальные работяги из Казахстана в среднем зарабатывают в России 31,6 тысяч рублей. Что эквивалентно 173 тысячам тенге. В то время как в первом квартале 2017 года, по данным Министерства национальной экономики, средняя зарплата в Казахстане составляла 140 тысяч тенге.

Никуда не делась и привычка предпринимателей к сверхэксплуатации иностранных работников. Отношение их средней зарплаты к средней зарплате граждан России с 2011 года, правда, выросло довольно заметно — с 72,8% до 84% (в 2011 году мигранты получали в среднем 17,7 тыс. руб., россияне — 24,3 тыс., в 2017-м — 30,1 тыс. и 35,8 тыс. руб. соответственно),— но нагрузка осталась несоизмеримо выше.

По данным опросов, средняя продолжительность рабочей недели у иностранных работников составляет сейчас 59 часов (в 2011 году — 59,6) против 39,6 у граждан России (в 2011-м — 39,9)

Нанимателями иностранцев чаще всего являются малые и средние предприятия (в 2017 году 40,3% респондентов были заняты на предприятиях с численностью работников до 10 человек, еще 35,7% — на предприятиях с количеством занятых от 10 до 49). Работа, которую мигрантам доверяют, остается неквалифицированной, вне зависимости от их реальных навыков: 60% указывают, что у себя на родине работали по более высокой квалификации, и почти две трети всех мигрантов работают здесь неквалифицированными рабочими или в торговле.

Едут не строить, а ухаживать

Экономический кризис последних лет на отраслевом распределении сказался не очень заметно. Доля занятых в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и бытовых изделий — главной сфере деятельности мигрантов символически сократилась (с 35% в выборке 2011 года до 33,6% в 2017-м), в коммунальных, социальных и персональных услугах — еще более символически выросла (с 13,1% в 2011-м до 13,9% в 2017-м).

Существенными можно, пожалуй, назвать изменения только в двух секторах. В строительстве, которое в целом чувствует себя неважно (падение доли с 23,1% в 2011-м до 16,4% в 2017-м). И в секторе домашних хозяйств, который по привлечению мигрантов (рост с 4,4% в 2011-м до 8% в 2017 году) вдруг обогнал гостиницы и рестораны (рост с 6,2% до 7,1%), а также транспорт и связь (падение с 8,4% до 7%). Последний факт, впрочем, вряд ли связан с каким-то особенным процветанием домашних хозяйств. Скорее можно предположить, что

среди мигрантов стало несколько больше женщин и больше людей старшего возраста (в том числе старше 50 лет), которые могут искать места нянечек, сиделок и прочей работы

А для нанимателя в таких случаях обычно рекомендации (да еще, возможно, «славянская внешность») важнее гражданства.

Данные Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Точный ответ об изменении демографических характеристик трудовой миграции по данным обследований не дашь, но Денисенко допускает, что «сдвиг в пользу старших возрастов, вероятно, произошел в действительности. Этому способствовали сокращение спроса на труд мигрантов и большой приток мигрантов разных возрастов, в том числе старших, с Украины». Кроме того, по его словам, «данные обследования, как и другие источники информации, показывают устойчивый рост доли женщин среди трудовых мигрантов. Меняется половая структура потока в первую очередь из Центральной Азии, а также из Закавказья (из других стран СНГ половая структура потоков была сбалансированной)».

Иногда они возвращаются

Эти перемены могут оказаться временными. Мкртчян и Флоринская отмечают уменьшение роли Украины в миграции в Россию. Выходцы из Украины по-прежнему составляют заметную часть «иностранного контингента» в РФ, однако в последние два года их численность, резко выросшая после начала военного конфликта, постепенно снижается (на 2 июня 2014 года — 1,6 млн человек, на 1 июня 2015-го — 2,6 млн, на 1 июня 2017-го — 2,2 млн). Часть получает российское гражданство, часть возвращается домой или переориентируется на другие направления трудовой миграции.

Также меньше по сравнению с 2016 годом стало иностранцев из Молдавии (430 тыс. против 497 тыс.), Беларуси (676 тыс. против 711 тыс.), Казахстана (552 тыс. против 555 тыс.) и Армении (507 тыс. против 508 тыс.)

И в то же время данные МВД демонстрируют «более ранний и статистически выраженный, по сравнению с предыдущими годами», сезонный рост числа иностранцев в России, обеспеченный главным образом трудовой миграцией: к началу лета в стране находилось 4,2 млн мигрантов, указавших при въезде цель «работа по найму», «что на 300 тыс. больше, чем годом ранее (3,9 млн на 1 июня 2016 года)». И это, предполагают демографы, может говорить «о сохранении, даже, возможно, частичном восстановлении привлекательности России как принимающей мигрантов страны».

По крайней мере, как страны, принимающей выходцев из стран Средней Азии и Азербайджана — хотя объемы миграции из большинства этих стран пока не достигли уровня 2014 года. Исключение — Кыргызстан: количество его граждан, находящихся в РФ, выросло с 545 тыс. до 622 тыс.

Доля выходцев из стран Средней Азии среди мигрантов, скорее всего, и дальше будет расти

«Миграция рассматривается как некая альтернатива, которая может смягчить проблему сильного сокращения в России численности населения в рабочих возрастах. Но миграционные потоки сами ослабли и могут ослабнуть в будущем, а если не ослабнут — их структура изменится»,— рассуждает Денисенко.— «Потоки с Украины, из Белоруссии, если в этих странах не будет никаких войн и кризисов, уменьшатся, потому что там идут те же самые процессы, что и в России,— население в рабочих возрастах сокращается, а на Украине — еще и уезжает в дальнее зарубежье. Оттуда просто некому приезжать в Россию, чтобы работать и жить. Похожая ситуация на Кавказе. Остается Центральная Азия. Центральноазиатская миграция уже сейчас является преобладающей, но в будущем ее доля, возможно, увеличится еще сильнее».

Мигранты и русский язык

Однако есть проблема. В Центральной Азии плохо знают русский язык, что сводит практически к нулю шансы мигрантов на интеграцию в российское общество, даже если у них возникнет такое желание. К тому же сопоставление данных обследований за 2011 и 2017 годы заставляет предположить, что такое желание вряд ли возникнет —

использование русского языка на работе и в кругу друзей снизилось практически во всех группах мигрантов, кроме разве что выходцев из Казахстана и Украины

В наименьшей степени используют русский мигранты из Таджикистана и Узбекистана. Даже на работе он является основным лишь для 53% из них.

Данные Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Снижение роли русского языка отчасти объясняется структурными изменениями в миграции из стран Средней Азии, говорит директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев.

«В последние 10–15 лет городская миграция сменяется на сельскую, где в принципе население менее образованное и хуже знает какой-то язык, кроме родного. Пройдет время, картинка будет еще ярче, если мы не будем ничего предпринимать — у нас же нет специальных программ по обучению русскому языку, продвижению русского языка. Русский язык уходит из республик», — отмечает эксперт. — «Но снижение роли русского языка — это «лакмусовая бумажка» других происходящих процессов (формирования «параллельных сообществ»). Это двусторонний процесс. С одной стороны, наше общество мигрантов не очень принимает, и мы возводим стену, потому что они какие-то “не такие”.

С другой стороны, диаспора, которая готова их опекать, их консервирует, не дает им больше взаимодействовать с населением: надо квартиру снять — через своих, работу найти — через своих

Мы спрашивали мигрантов, кто им помогает, к кому они обращаются, если есть необходимость в срочной помощи,— и видим, что это “замыкание на своих” не исчезает. Они образуют в обществе параллельный мир».

Ученый предполагает, что дело может дойти до формирования целых кварталов, которые будут жить по своим законам, и до новой волны ксенофобии.

Отношение «своих» к «чужим»

«Миграция приносит и позитивные вещи, и негативные», — говорит Дмитрий Полетаев. — «Но у нас нет интеграционных программ, которые сглаживали бы острые негативные моменты. Дети мигрантов ходят с российскими детьми в одну школу. Они худо знают русский язык. Значит, учителя должны больше с ними заниматься. У них свои традиционные установки — значит, им нужно объяснять, что у нас и мальчики, и девочки — все равны. И учителя должны получать надбавку за дополнительную работу с этими детьми. Вот это интеграционная программа. Я московское правительство часто хвалю за миграционный центр в Сахарово, но когда я им говорю: как же насчет интеграционных программ? — мне отвечают: москвичи нас не поймут, если мы будем это делать. А по-моему, москвичи не поймут, если этого не делать».

Исследования ВШЭ, впрочем, свидетельствуют, что мигранты стали существенно реже сталкиваться с негативным к себе отношением. Больше половины из них (54% в 2017 году, 53,4% в 2011-м) уверены, что «местные жители никогда не будут считать приезжих своими», однако мигранты стали чаще характеризовать отношения с местными как «хорошие» (81,8% в 2017 году против 72,1% в 2001-м) и существенно реже жаловаться на неприязненное отношение при трудоустройстве (8,9% против 23,5%) или в повседневном общении (5,9% против 15,3%).

С другой стороны, по замечанию Михаила Денисенко, «хотя мигранты говорят, что отношения с местным населением хорошие», возможно, это просто отсутствие отношений плохих: «В обществе формируется прослойка, которая живет своей жизнью, на нашу непохожей. И некоторым представителям этой прослойки сложно войти в нашу жизнь по объективным причинам: это отсутствие знания языка и представления о незнакомой им культуре. И, возможно, действует такой принцип: есть мигранты, есть немигранты, они толерантны друг к другу, но по возможности стараются не общаться. Вероятно, у нас такая модель сложится. Не самая правильная модель».

Эта прослойка, однако, обещает быть довольно подвижной: среди выходцев из Средней Азии остаться в России навсегда мечтает меньшинство

Планы мигрантов относительно проживания в России (%). Данные Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Как мы видим, 65,5% мигрантов из Казахстана задумываются о том, чтобы остаться в России навсегда.

И, как говорит Денисенко, даже среди респондентов, желающих стать гражданами РФ (примерно треть выборки в целом), больше 20% хотели бы жить с этим гражданством не в России, а у себя на родине. Просто «российская пенсия, пособие по рождению ребенка, материнский капитал — все эти бонусы, которые нам кажутся несущественными или небольшими, существенны для бывших республик СССР».

050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472