Эксперт: Высокая ставка Нацбанка помогает сэкономить на инфляции, но мы платим будущим

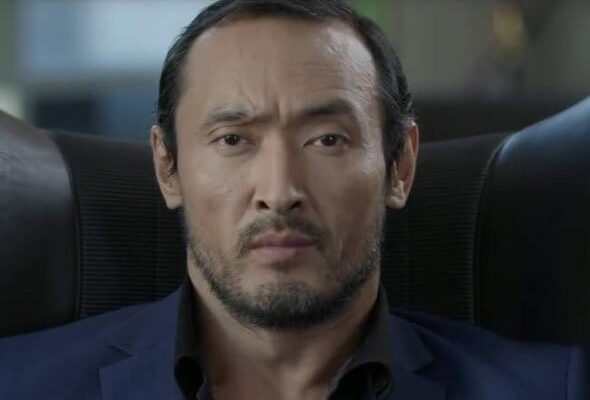

Цена денег в Казахстане слишком высока, и Нацбанк в очередной раз подтвердил это, сохранив базовую ставку на уровне 18%. Это вынудит бизнес замораживать проекты, приведет к росту стоимости капитала и сужению инвестиционного окна. Управляющий партнер консалтинговой компании Atlas Partners Дамир Мусин объясняет, почему ставка, призванная сдерживать инфляцию, в условиях низкой монетизации и высокой зависимости от импорта превращается в фактор системного сжатия экономики — и какие долгосрочные риски это создает для частного сектора и будущего роста страны.

— Текущая базовая ставка одна из самых острых проблем для экономики, — говорит Дамир Мусин. — При такой стоимости капитала у предпринимателей исчезает мотивация рисковать, расширяться, нанимать, инвестировать. Когда кредит стоит 25% и выше, это не инструмент роста, а билет в долговую яму. На этом фоне бизнес принимает рациональное решение: ничего не делать. При таких условиях даже сильные компании замораживают проекты, а МСБ практически теряет доступ к капиталу.

— Вы это уже видите по рынку?

— Да, мы наблюдаем, что компании откладывают запуск новых производств, малый и средний бизнес теряет доступ к длинным деньгам, государство становится главным инвестором, потому что частный сектор уходит в ожидание. В Павлодарской области инвесторы отказались от строительства двух заводов стоимостью 39,3 млрд тенге. В Восточно-Казахстанской области зарубежный инвестор отказался от проекта ЛДСП на 72 млрд тенге. В СЭЗ «Морпорт Актау» отменены два проекта более чем на 40 млрд тенге. Формально причины разные: логистика, себестоимость, изменение планов. Но логика проста: при такой стоимости капитала многие проекты системно становятся нерентабельными. И это только начало. Эти решения накапливаются и формируют эффект «проваленного периода инвестиций». В целом экономика теряет гибкость — появляются сделки с задержками, кассовые разрывы, рост дефолтов по обязательствам.

Да, нельзя не игнорировать, что в стране при этом появляются и успешные примеры запуска новых производств. Но чаще всего речь идет о китайских компаниях, которые имеют доступ к дешевому финансированию у себя на родине. Однако проблема в том, что подавляющая часть оборудования, материалов и даже строительно-монтажных работ реализуется ими через китайские же цепочки. В результате мультипликативный эффект для казахстанской экономики оказывается заметно ограниченным.

— Но ведь государство говорит: ставка нужна, чтобы снизить инфляцию.

— Временно она помогает, да. Но если коэффициент монетизации экономики — 36-39%, то есть денег в системе физически мало, высокая ставка делает ситуацию хуже. Она сдерживает инфляцию сейчас, но разрушает базу для будущего роста. В экономике все связано: если бизнес не инвестирует сегодня, он не увеличит мощности через два года, не наймет новых людей, не создаст новую стоимость. А значит, и налоговая база через 2-5 лет будет меньше. Мы экономим на инфляции сегодня, но заплатим снижением роста завтра.

— Вы говорите, что ставка разрушает предпринимательскую инициативу. Каким образом?

— Предприниматель принимает решения на основе маржи. Если стоимость денег выше маржи, никакой инициативы быть не может. В таких условиях предприниматель думает не о масштабировании, а о выживании. И да, сегодня многим проще держать деньги на депозитах, чем запускать производство. Но экономика доходит до точки, где предпринимательская энергия перестает работать. Потому что без частной инициативы нет инноваций, нет рабочих мест, нет роста.

Разумеется, в стране существуют и инструменты поддержки предпринимательства. Есть субсидии, относительно доступные кредиты, программы стимулирования отдельных отраслей. Но и здесь реальность далека от идеальной: предприниматели сталкиваются с привычными задержками по возмещению процентных ставок, а бюджеты местных исполнительных органов сильно ограничены. В нынешних условиях лишь немногие бизнес-модели способны выдержать даже кредиты под 12–15% годовых, которые предлагают институты развития Казахстана.

— Казахстан далеко не единственная страна, которая долго живет с высокой ставкой. Чужой опыт может нам здесь что-то подсказать?

— Да, и там картина очень похожая. В Турции несколько лет ставка составляла 14-24%, в 2023-2024 — уже 40-50%. В результате страна получила быстро растущую инфляцию от 20% до 85%, производство потеряло рентабельность, инвесторы ушли в золото и недвижимость. В Бразилии ставка сохранялась 13-14% в течение ряда лет. Как результат, двухлетняя рецессия (-7% ВВП), кредиты под 30-40%, сокращение рабочих мест.

Причины применения ставки у стран были разные, структуры экономики тоже отличаются, но вот эффект один: длительно высокая ставка снижает инвестиции и ослабляет реальный сектор. Выигрывает в этой ситуации только финансовая система. Отмечу, что у нас ситуация еще усложняется импортом чужой, российской инфляции.

— Как это работает?

— Казахстан получает значительную часть инфляции извне, и ставка с этим ничего не может сделать. Доля России в нашем импорте — 29,1% (I квартал 2025), и всегда была такой высокой. В

2024 она составляла 30,5%, в 2023-м — 27,9%. Инфляция в РФ в этот же период — 7,4-8,1%, а по отдельным категориям (металл, стройматериалы, продукты) рост составляет 10-15%. Эти цены переходят в Казахстан автоматически. Мы зависим от российских товаров: металл, химия, продукты питания, стройматериалы.

Но у нас низкая монетизация экономики. При 36-39% экономика просто не может компенсировать внешние ценовые шоки. Ликвидности мало, тенге слаб, логистика дорожает, и в такой ситуации ставка тут бессильна. Высокие ставки не могут победить импортируемую инфляцию. Они лишь делают слабее наш собственный казахстанский бизнес.

— Если ставка — не решение, то что делать?

— Нужен баланс. Ставка не должна быть инструментом подавления экономики. Она должна работать как часть системы, где:

- есть доступ бизнеса к финансированию,

- монетарная политика не противоречит промышленной,

- ставка не убивает инвестиции,

- МСБ имеет возможность расти,

- предпринимательская инициатива не гасится стоимостью капитала.

В противном случае мы придем к экономике, которая внешне стабильна, а внутренне деградирует: мало инвестиций, низкая производительность, узкая налоговая база.

Высокая ставка предназначена для короткого периода турбулентности. Но если она становится системой, она начинает снижать потенциал экономики. Бизнес откладывает проекты сейчас — и экономика недополучает рост завтра. Удерживаем инфляцию сегодня — и теряем конкурентоспособность через три года. Экономим сейчас и вынуждены будем «догонять» огромными расходами позже.

По сути, это ситуация, когда лекарство, призванное стабилизировать, превращается в фактор риска. И если не изменить дизайн монетарной политики, мы получим экономику, которая постепенно теряет способность расти.

050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472