Рост напряжённости на Ближнем Востоке и его значение для Центральной Азии

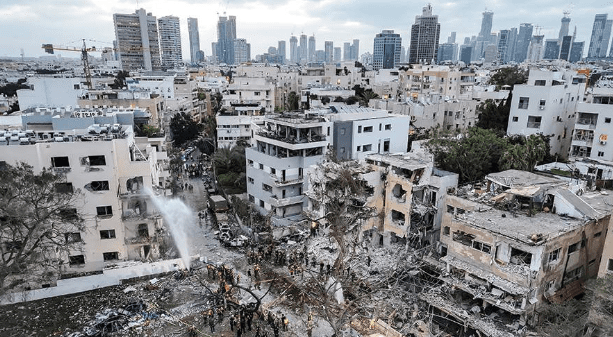

Июнь и июль 2025 года ознаменовались обострением ситуации на Ближнем Востоке. Вновь возросла интенсивность обстрелов на юге Ливана и в Сирии. Израильские вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам, связанным с «Хезболлой» и другими шиитскими формированиями, ориентированными на Иран. В ответ со стороны ливанской территории зафиксированы массированные ракетные обстрелы северных районов Израиля. Обмен ударами продолжался с переменной интенсивностью, затронув приграничные районы, гражданскую инфраструктуру и позиции международных миссий.

По линии Сирии ключевым событием стало усиление авиаударов по иранским объектам на территории страны. Израильские ВВС нанесли удары по складам и логистическим центрам Корпуса стражей исламской революции и прокси-групп, поддерживаемых Тегераном. На этом фоне активизировались и внутренние напряжённости в Сирии – как в отношении остатков оппозиционных вооружённых групп, так и по линии контроля над ключевыми транзитными маршрутами.

Хотя эти события происходят вне прямой периферии Центральной Азии, они неизбежно сказываются на региональной безопасности. Казахстан как часть евразийской системы транзита, а также как государство, ориентированное на устойчивую многовекторную внешнюю политику, не может оставаться в стороне от нарастающих рисков.

Среди последствий – рост волатильности на энергетических рынках, усиление конфликтогенности в исламском мире, а также возможные изменения в логистике международной торговли. Усиление конфронтации между Израилем и проиранскими структурами может привести к втягиванию других региональных игроков, в том числе стран Залива и Турции. Это, в свою очередь, создаёт риски для стратегических маршрутов, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (TITR), через который Казахстан выстраивает свои внешнеэкономические связи.

Усиление напряжённости на Ближнем Востоке традиционно воспринимается как внешняя угроза, находящаяся вне непосредственного периметра Центральной Азии. Однако в 2025 году ситуация развивается по иным сценариям. Июньские обстрелы юга Ливана, последовавшие ответные действия Израиля и рост активности шиитских группировок в Сирии усилили опасения не только в ближневосточном, но и в центральноазиатском измерении. Геополитическая связность регионов, вовлечённость транснациональных акторов и общие инфраструктурные проекты формируют цепочки уязвимостей, которые уже нельзя игнорировать.

Для Казахстана ключевые риски связаны не с прямой угрозой, а с последствиями многослойного конфликта. Во-первых, растёт нестабильность транспортных маршрутов, особенно через Иран, где в последние недели были зафиксированы признаки мобилизационной активности. В условиях, когда альтернативные пути в обход России и Китая становятся всё более важными, ухудшение ситуации на иранском направлении может нарушить планы по расширению коридоров на юг.

Во-вторых, усиливается общее давление на логистику и энергетику. Любое масштабное столкновение в Леванте грозит ростом цен на нефть, перебоями с поставками и спекулятивной нагрузкой на продовольственные рынки. Для стран Центральной Азии, зависимых от импорта сырья, удобрений и отдельных категорий продовольствия, это чревато инфляционными рисками и давлением на валютный рынок.

В-третьих, происходящее активизирует транснациональные радикальные сети. Сценарий 2010-х годов, когда конфликты в Сирии и Ираке повлекли волну вербовки, остаётся актуальным. Хотя в Казахстане приняты меры по дерерадикализации и контролю, повторное усиление внешних стимулов требует постоянной профилактики и обновления аналитических подходов.

Как отметил политолог Мурат Тулеутаев, старший научный сотрудник Лаборатории политических исследований «Даналық», «расползание ближневосточной нестабильности – это не линия фронта, а сеть каналов, по которым передаются риски. Казахстан здесь не пассивный наблюдатель, а элемент сложной системы. От гуманитарной помощи до участия в международных платформах – каждое действие может быть воспринято как позиция, и, следовательно, нести последствия».

Также на повестке остаётся вопрос участия Казахстана в миротворческих и дипломатических инициативах. Активная роль республики в переговорах по Сирии в рамках астанинского формата, опыт площадки для ирано-американского диалога и участие в антикризисных структурах ОИС могут быть вновь актуализированы. Однако текущая ситуация требует переосмысления: акценты смещаются от посредничества в переговорах к управлению последствиями, защите своих интересов и адаптации к новому типу международной турбулентности.

Обострение ситуации в Ливане и Сирии в июне–июле 2025 года высветило важную тенденцию: нестабильность на удалённых театрах больше не воспринимается как изолированная угроза. Казахстан, выстраивающий модель суверенной, но вовлечённой внешней политики, вынужден учитывать эффект каскадных кризисов. Это требует не столько экспансии, сколько укрепления устойчивости – как в инфраструктуре и экономике, так и в экспертной и аналитической сфере.

Участие в гуманитарных инициативах, взаимодействие с международными организациями, укрепление экспортных коридоров и координация с соседями по ЦА становятся ключевыми элементами такой политики. Необходим также постоянный мониторинг ситуации – не только через каналы МИД, но и через академическое, экспертное и гражданское присутствие в ближневосточном регионе.

Как подчёркивает Мурат Тулеутаев, «Казахстану следует развивать механизмы раннего реагирования, стратегического анализа и регионального взаимодействия. Это не просто дипломатическая задача, а элемент обеспечения национальной безопасности. Ближний Восток становится не только ареной для крупных держав, но и источником вызовов, к которым должна быть готова и наша страна».

На этом фоне внешняя политика Казахстана входит в фазу, где ставка делается на зрелую гибкость – способность не только заявлять о позиции, но и принимать оперативные решения в условиях неопределённости. Июльский кризис в Ливане и Сирии показал, насколько тесно связаны регионы, ранее считавшиеся обособленными. В этом главный вызов и одновременно возможность для усиления международной субъектности страны.

050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472