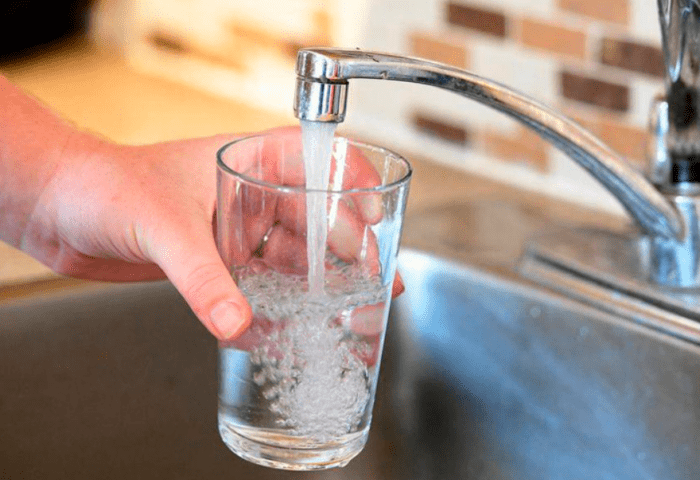

Правительство в июле обновило план доведения водоснабжения до 100%. По официальным данным, в городах доступ к воде имеют около 99,3% жителей, в сёлах — порядка 97,5%. Полный охват зафиксирован в большинстве городов; в нескольких крупных агломерациях и ряде райцентров остаются лакуны.

В сельской местности картина неоднородная: часть аулов подключена к централизованным сетям, часть пользуется модульными станциями, а примерно для четырёх с половиной сотен населённых пунктов ещё требуется строить сети или заменять подвоз воды постоянным источником.

Ключ к пониманию «последней мили» прост: труба на карте — не гарантия воды в кране. Аналитик агентства экономических исследований «Секвестр» Ерлан Каирбеков формулирует три обязательных условия ввода: источник, энергия, лаборатория. «Если к селу довели трассу, но нет стабильного водоисточника или недотянута линия электроснабжения к насосной, это не ввод, а имитация. И даже при наличии воды и электричества без регулярного лабораторного контроля качество быстро поползёт вниз», — говорит он. По словам эксперта, именно эти три звена чаще всего «ломают» календарь, когда на бумаге объект готов, а по факту — нет.

В городах «узкие места» чаще прячутся не в магистралях, а на распределении: резервуарный парк и насосные, которые не тянут летние пики, старые участки уличных сетей с высокими потерями, отсутствующая телеметрия на задвижках. Здесь быстрый прогресс даёт добор резервуаров и реконструкция насосных с автоматикой, чтобы давление не проседало по вечерам. В сёлах типичная картина другая: групповой водовод построен, но к нему не подключены ответвления, модульная станция смонтирована, но нет квалифицированного оператора и договора на реагенты, скважина пробурена, но подключение к сетям тянется месяцами. «Лечится это не общими словами, а расписанием: пообъектные графики в разрезе “скважина — электроснабжение — насосная — резервуары — лаборатория — пуск”», — подчёркивает Каирбеков.

Откуда взять ресурс на рывок второй половины года. Часть объектов финансируется из бюджета, часть — из спецфонда; деньги заявлены, но эффект будет только там, где создана «короткая» управленческая цепочка: подрядчик, водоканал, энергоснабжающая организация и лаборатория работают синхронно. Показателен, например, типичный сельский объект: две глубокие скважины, насосная, 10–15 километров разводящих сетей, резервуары, хлорирование. На каждом звене возможна задержка — от повторных испытаний труб до переноса сроков электриков. Если эти риски не вынесены в один календарь с ответственными, «ввод в этом году» превращается в перенос.

Отдельная тема — эксплуатация модульных станций. Часто именно они закрывают разрыв там, где тянуть групповой водовод долго или дорого. «Модуль — это не просто контейнер с фильтрами. Это режимная карта, ведение журнала, регулярная доставка реагентов и человек, который умеет обслуживать установку, — напоминает Каирбеков. — Когда станцию ставят “под ключ”, но не закладывают обучение и график реагентов, качество падает уже через пару месяцев». Логичный ответ — запуск коротких программ для операторов и привязка каждой станции к конкретной лаборатории, чтобы анализы делались по расписанию, а не «когда получится».

Экономика вопроса касается не только строительства. Для водоканалов и акиматов важна дисциплина потерь в сетях и учет потребления. В частном секторе без приборов учёта и без ремонта старых уличных сетей любая новая мощность «утечёт» в землю. Летом добавляется человеческий фактор — полив, стихийные колонки, подкачки из подвальных насосов. Поэтому параллельно с вводом инфраструктуры идут «бытовые» меры: ограничения на полив в часы пикового разбора, разъяснения по экономии воды, установка и поверка счётчиков. Это не мелочи: такие меры позволяют удерживать давление, пока вводятся новые насосные или резервуары.

Что должно произойти до конца года, чтобы «100%» стало не лозунгом, а фактом. Во-первых, по городам — закрытие конкретных «горлышек»: добор объёма хранения, модернизация насосных, автоматический контроль давления с картой аварийных участков и графиком замены. Во-вторых, по селам — доведение групповых водоводов до потребителя: не только акт выполненных работ по магистрали, но и реальные врезки, пуск воды в домовые сети и лабораторные пробы на выходе. В-третьих, по «проблемным 469» — каждое село должно получить собственный маршрут: где строим сеть, где ставим модульную станцию, где временная схема сменяется постоянной, кто отвечает за электричество, когда выходит на пуск. «Если к ноябрю по этим позициям появятся предметные отчёты, значит, курс на 100% движется. Если нет — мы снова упрёмся в красивую статистику и переносы на весну», — резюмирует Ерлан Каирбеков.

И ещё один практический штрих: на местах люди судят не по пресс-релизам, а по воде из крана. Поэтому любая коммуникация должна быть привязана к датам и адресам: когда в конкретном микрорайоне стабилизируется давление, когда к конкретной насосной подведут электричество, когда конкретная станция сдаст лабораторные анализы. Вода — сервис ежедневного пользования; и именно так — через календарь, качество и предсказуемость — и измеряется успех «последней мили».