Новый контейнерный хаб в Актау усиливает Транскаспийский маршрут

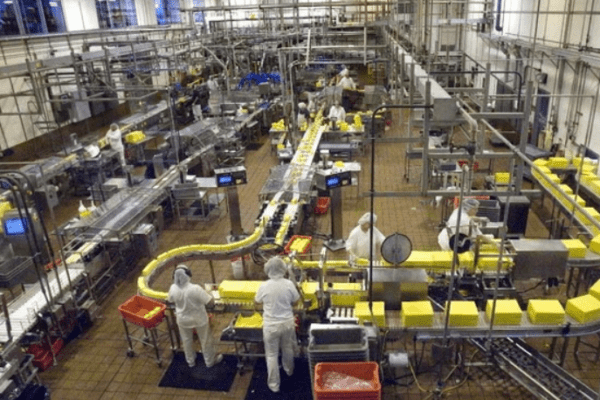

Контейнерный хаб в порту Актау начал работу 9 июня: первая очередь запущена, на площадке доступны погрузочно-разгрузочные операции, железнодорожная подача, досмотр и сервис для спецкатегорий грузов. Проект рассчитан на резкое расширение мощности: с примерно 70 тыс. TEU в год сегодня до порядка 240 тыс. TEU к концу 2026-го. Это ключевой элемент Транскаспийского маршрута и «сшивка» железной дороги с морем на казахстанском берегу.

Смысл запуска — убрать каспийское «узкое место», где не хватало ёмкости под контейнер и терялись сутки на манёврах между станцией и причалами. Теперь в Актау формируется стабильная «подушка» тары и расписание, ориентированное на судозаходы; внутри порта ускорены операции приёмки/выдачи и развязка с железнодорожными путями. В связке с Курыком эта логика замыкается: Актау берёт контейнер и часть генеральных грузов, Курык — паромы, RO-RO и насыпные; клиент получает один каспийский узел без лишних перегонов и «разрывов» тарифа.

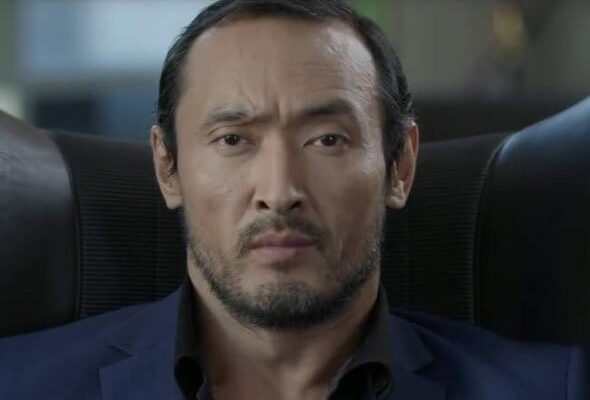

Аналитик агентства экономических исследований «Секвестр» Ерлан Каирбеков подчёркивает, что результат измеряется не заявленной мощностью, а процессом: «Критичны две величины — среднее время оборота контейнера в порту и синхронизация с паромными слотами на Каспии. Если dwell time опускается до 48–72 часов, а окна на линии Актау—Алят бронируются заранее под график поездов, коридор начинает работать как коридор, а не набор звеньев». По его словам, эффект от расширения парка будет только при заранее выкупленных слотах у судоходных компаний, согласованной подаче вагонов и предсказуемом расписании работы фронтов погрузки.

Запуск меняет и товарную структуру: в контейнер уходит то, что раньше шло навалом или «мешками» — полимерные гранулы, листовой и фасонный прокат малыми партиями, машиностроительные компоненты, агроэкспорт. Для этого в хабе развёрнуты услуги, которые критичны для бизнес-клиента: ремонт и мойка тары, переупаковка, рефрижераторные подключения, кросс-док между железной дорогой и судном. «Когда эти сервисы есть на месте, предсказуемость сроков по Middle Corridor растёт — клиент видит не только корабль в расписании, но и готовность инфраструктуры “внизу”», — отмечает Каирбеков.

Локальная экономика от запуска получает не только транзит. Вокруг хаба заходят складские операторы, сервисные компании и совместные предприятия с линиями; экспортёрам Западного Казахстана становится ближе Каспий без перегрузок в глубине страны. Для железной дороги это сокращение холостых манёвров и возможность собирать длинные поезда под конкретные судозаходы, а не «ловить окно» фактом прибытия в порт.

Ближайшие индикаторы, по которым можно судить, что проект вышел из стадии торжественного пуска в операционный режим, понятны. В статистике порта должно появиться устойчивое помесячное наращивание оборота с переходом к двузначным темпам; падение доли задержанных контейнеров по причине несостыковок ЖД/флот; рост доли прямых операций «станция—судно» без лишних промежуточных расстановок. На стороне клиентов — сокращение времени от прибытия поезда до швартовки судна и снижение расхождения между расчётными и фактическими сроками.

Риски тоже очевидны. Если не довести до ума ИТ-связку станция—порт—линия, новые площади окажутся «немыми» для планирования и диспетчеризации. Если тарифы Актау и Курыка не будут сведены в единую коммерческую политику, часть грузов снова уйдёт на альтернативные плечи. И, наконец, если рост флота на Каспии (паромы и фидерные суда) не будет синхронизирован с графиком контейнерного парка, bottleneck мигрирует на воду.

В сухом остатке хаб в Актау — это не просто новая площадка, а попытка «прошить» Транскаспийский маршрут на казахстанском берегу процедурно: временем оборота, слотами, ИТ-интерфейсами, сервисами и общей коммерческой логикой с Курыком. «Если эти детали собраны, заявленные 240 тысяч TEU становятся достижимыми не к красивой дате, а по мере ввода очередей. И тогда Актау перестаёт быть точкой ожидания и становится сердцем контейнерной логистики на Каспии», — резюмирует Ерлан Каирбеков.

050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472